NEWS CENTER

NEWS CENTER

供稿:吴颖

摄影:李晟华、吴颖

编辑:陈俊伊

11月9日下午,士恒精品讲座系列之一 ——“《媒介·图像·声音》晚清文学的三种打开方式”在我院“艺术设计大学堂”拉开帷幕。本讲座由我院与士恒教育基金会主办,浙江省勘察设计行业协会园林与景观专业委员会、浙江省环境艺术家协会协办。

主讲人陆胤先生,苏州人,文学博士,现为北京大学中文系副教授,主要从事近代中国文学及学术思想史研究。2001年考入北京大学中文系,先后在该系获学士、博士学位,专业为中国古代文学。2008-2009年在日本京都大学文学研究科访学。曾在各类专业刊物上发表论文20余篇,出版有《政教存续与文教转型——近代学术史上的张之洞学人圈》(北京大学出版社2015年版)等专著。研究领域包括:近代文学与文化、清代学术思想史、晚清士大夫群体研究。

当日陆胤先生虽患重感冒,仍坚持演讲,为前来的观众献上一道文化大餐。

陆胤先生

晚清,即十九世纪中叶到二十世纪初,是从古典向现代转折的重要时期,亦是整个中国思想、文化史非常重要的时期。但晚清的文学稍显逊色,且给人的感觉大多充满黑暗、无品。陆胤先生用媒介、图像、声音这三种新的文学打开方式,向大家展示了一个充满生机的晚清。

晚清文学的形态复杂,特点是:古今杂糅,有汉魏诗派、宋诗派、晚唐体、六朝文;语体多元化,有文言文、白话文、浅近文言、方言文学;词汇扩容,有来自西洋、日本的新名词,比如“革命”、“干部”、“哲学”……这些双音节词奠定了现代汉语的基础,扩大了信息量。也有主张古字古词的,比如杭州的章太炎,文章晦涩难懂;文学体裁多样,有主流国族叙事、启蒙话语、科幻、艳情、灵异……

随着中文报刊的兴起,媒介逐渐从“文集”发展至“报刊”。比如由汪康年、黄遵宪发起,梁启超主笔的《时务报》,当时梁启超所撰《变法通议》等政论文影响巨大,为戊戌维新提供了理论资源。报刊从“新闻性”向“政论性”进行了转型。比如1904年创刊于上海的《时报》,陈冷血、包天笑主笔,因为日俄战争带来了政论热。

同时,“短评”日渐流行。陆先生摘取的这段陈冷血对当时国民性的批评可谓一针见血:

《中国人之特性》(冷,《时报》1910年8月31日)

中国人之特性,其动也如狂犬,其静也如死蛇。何谓狂犬?不问尧跖,而吠之以为雄也;何谓死蛇?既无生气又极柔顺,任人玩弄而无所不可也。阅者疑我言乎?试息心以观之,死蛇之后狂犬,狂犬之后死蛇而矣,安有他哉?

胡适在《十七年回顾》中说:“《时报》的短评,在当日是一种创体……这种短评,在现在已成了日报的常套了,在当时却是一种文体的革新。用简短的词句,用冷隽明利的口吻,几乎逐句分段,使读者一目了然……”周作人在《鲁迅的青年时代》中写道:“鲁迅……以前在上海的《时报》上见到冷血的文章,觉得有趣。”

这时期的书写形式也发生了变化,从无任何标点符号到添加了圈点、标点,有了分段与分行。

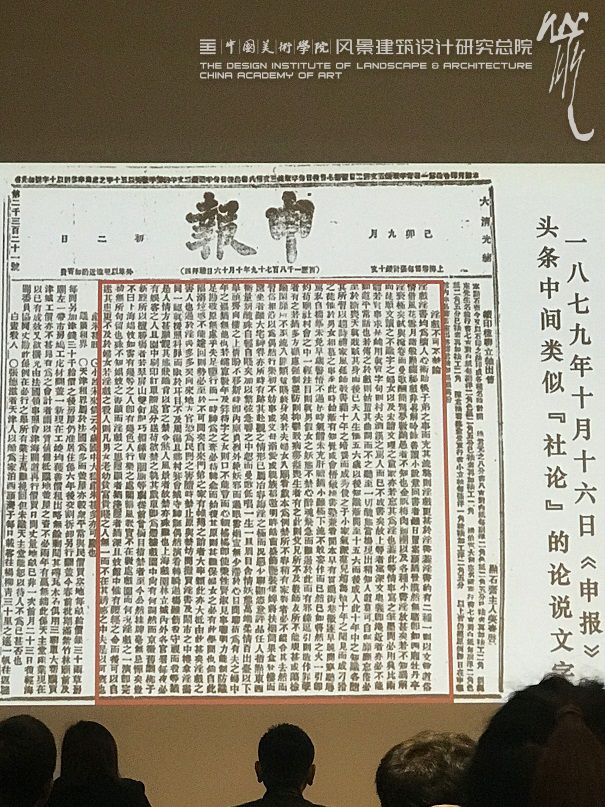

陆老师向观众展示一份无任何标点符号的《申报》

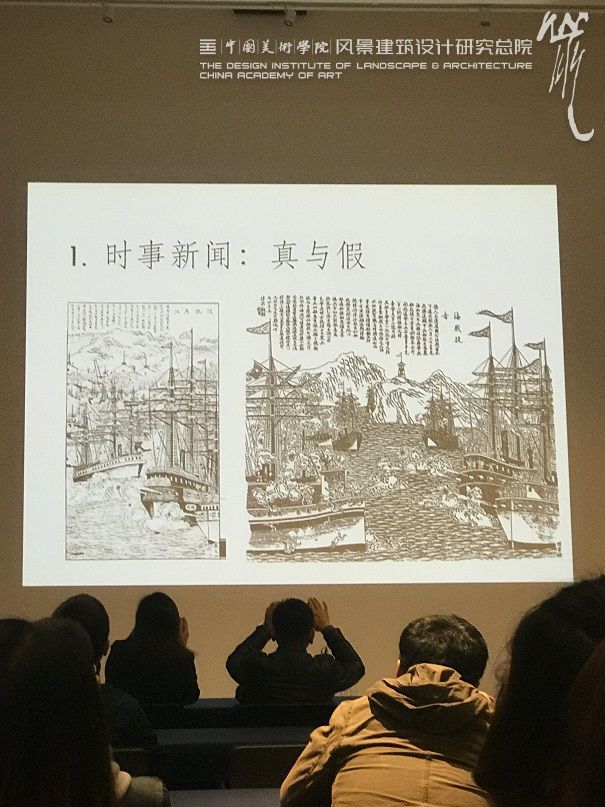

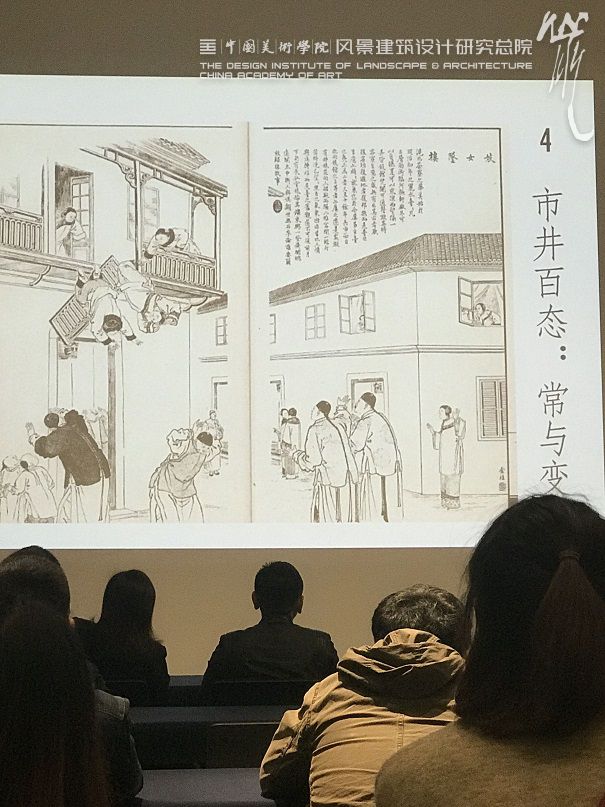

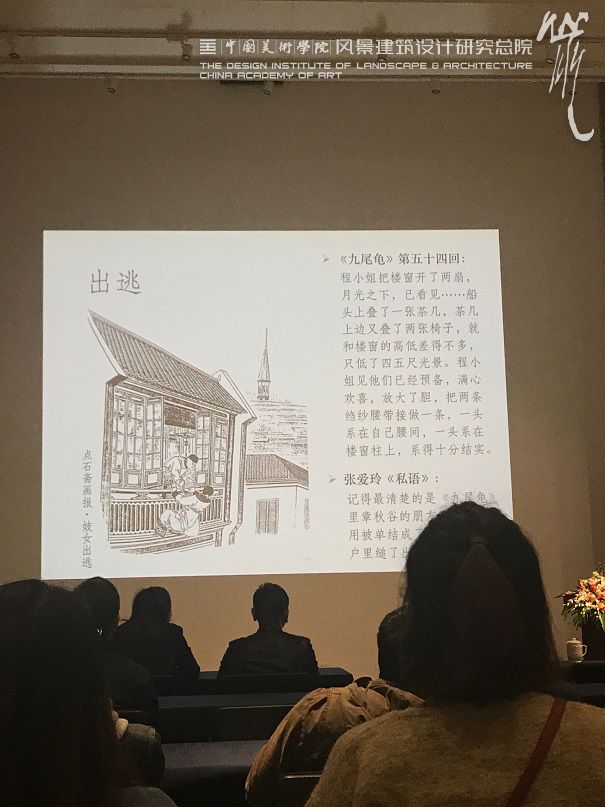

第二种变化方式即从“读文”到“读图”。随着石印术的发明,复制迅捷且缩印自如,同时利于制图,能保持手写真迹和图画原貌,适合国人审美,且读者出现年轻化的趋势。陆老师考虑观众大多为设计师,特地展示了大量漫画,有时事新闻,有展示市井百态的,有奇幻场景……

观众兴致盎然地“读图”

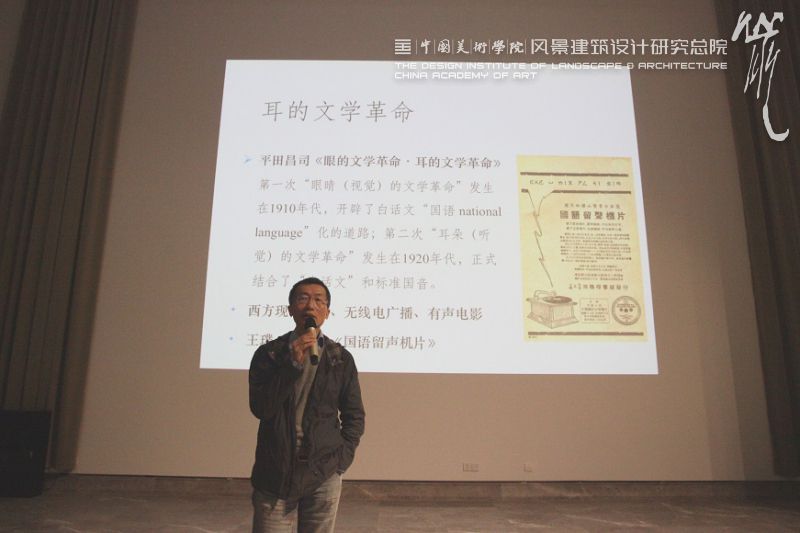

第三种变化方式即从“文字”到“声音”。通过晚清白话文运动,白话报日渐普及,国语得到统一。“演说”也流行开来,有政治演说,有学术演说。梁启超在《传播文明三利器》(1899)中写道:“日本维新以来,文明普及之法有三——一曰学校,二曰报纸,三曰演说。大抵国民识字多者,当利用报纸;国民识字少者,当利用演说。”口头文化的兴起使得方言小说盛行,例如《海上花列传》,叙述语是官话,对白用吴语。

最后,人文景观院郑捷院长作总结点评,他认为人文素养并非一朝一夕养成,而需要长时间慢慢沉淀。对设计师来说,人文作为基础素养非常重要。很荣幸请到北大陆老师为大家带来关于晚清文学的讲座。这个话题对不少设计师来说也许陌生,但希望能带来一些启发,在日后的生活工作中会发现与我们的生活工作发生一定关联。

郑捷院长发表结束语

观众专心聆听

士恒教育基金会

云南士恒教育基金会成立于2009年10月,是由北京大学哲学系杨立华教授、昆明银海地产范雁佳董事长发起成立的非营利性民间组织。士恒教育基金会为非公募性质,运营资金400万元来自于银海地产捐赠。

士恒基金会以弘扬国学、发展国学教育事业、普及中国传统文化精髓为使命。士恒基金会希望通过整合社会各界的资源,共同努力营造更加良好的国学教育环境,推动青少年对传统文化精髓的学习和实践。