NEWS CENTER

NEWS CENTER

时隔一年,我院“设计艺术大学堂”又迎来王毅先生。去年,王毅先生主要分析了中国古典时期,山水园林题材绘画在南宋阶段达到最高境界的原因,以及当时风景绘画崇高成就体现在哪些重要的方面……9月18日下午,他为我们带来了一场“中国古典园林的 '画境与画意’是怎样构成的”讲座,与大家谈谈如何深化园林与绘画关系的认知。

●讲座现场

讲座回顾

王毅先生开场提出:园林、景观与绘画的关系,其内涵可能比我们直觉上所说的“诗情画意”、“风景如画”要深厚许多,这是一个需要学术的梳理才能充分理解的问题。

以白居易的一首诗为例作分析:

白居易《春题

湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺。

松排山面千重翠,月点波心一颗珠。

碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲。

未能抛得杭州去,一半勾留是此湖。

1、山峦及其脉络对城市景观的围绕(“乱峰围绕”、“松排山面千重翠”);

2、水景与山景的相互映衬与对比(“水平铺”);

3、日夜交替、时序运行下的夜色月景给西湖景色添加的魅力(“月点波心一颗珠”);

4、水乡农业的大环境与时令生机,此类人工景观融入自然山水景观而造就的“江南春色”(“碧毯线头抽早稻……”)。

所以,对于中国传统景观美学上所谓的“如画”,不能做宽泛而没有边界的理解。并非有了美景就能造就出“如画”的境界,也不是有了美景就一定会相应地有风格契合的绘画、园林等景观艺术——还有很多需要深入分析与理解的东西。

我们经常能够直观欣赏到的绘画、艺术对景观、园林之表现:

1、尽量完备、优美的诸多园林景观要素;

2、诸多园林景观要素的配置关系、以及景观空间的透视关系。

●(唐)“春苑捣练图”线刻画石槽(仿制品),原件藏陕西长安县兴教寺——图中描绘了园林中的山体、叠石、流泉、竹树、花卉、亭屋、飞鸟、捣练的众宫女等——相当全面地展现了唐代宫廷园林的诸多景物及其配置关系。

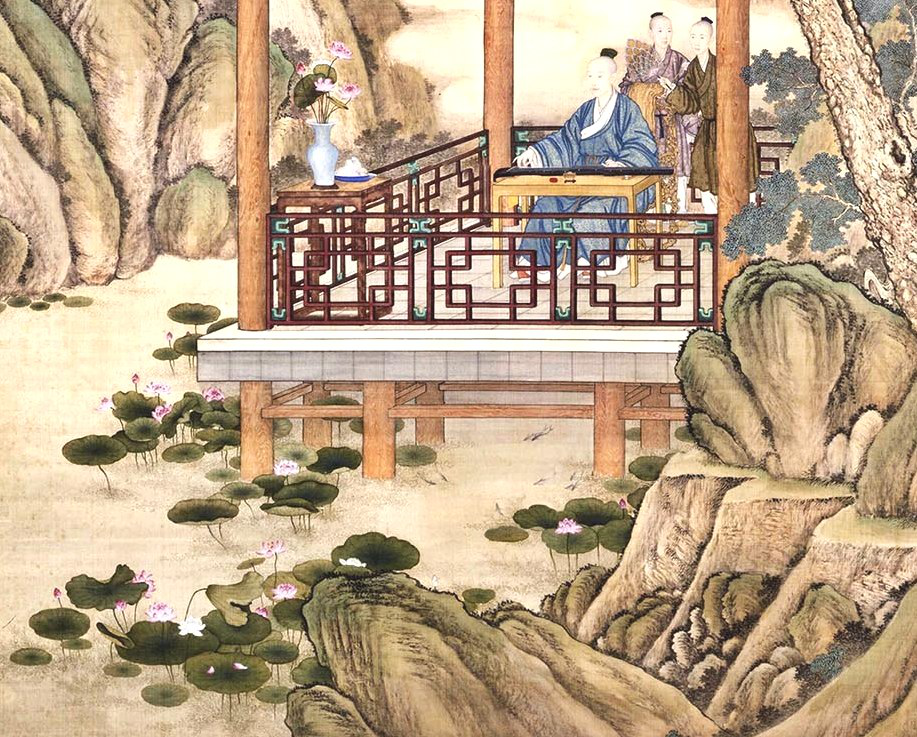

●《弘历观荷抚琴图轴》局部——画家对水亭的结构、部件,亭中的家具盆景,亭外的山水、荷花等一切景致,都做了周详、逼真的描绘。

●孙佩杰《倚栏澄辉画中游》

但是,这些相当精准地描绘了园林景观、空间关系的画作,却很难让我们从中体会太多的“画境与画意”。

有哪些内涵是流行美术所不能具有,却又是中国古典文化、古典绘画、古典景观艺术之 “画境、画意”的核心内容?

其一, 古典中国特有的宇宙理念与时空模式,以及它们的艺术呈现方式

●明代著名理学家湛若水《心性图》中的宇宙模式 ——在这样的模式之中,无尽的宇宙时空、涵纳古今的历史长河,它们与社会规范、人格价值、心灵对外在世界的感知、万事万物等等,都统一在一个根本性的坐标框架当中。

而这样的一种完全贯通天地时空、万类万物、古今运迈的宇宙模式,与西方那种确定性的时空理念是完全不同的。它不仅通过哲学家的思辨性著作体现出来,而是无处不在地渗透到中国文化的各个层面。以景观审美与造园艺术为例:其时空架构一定是涵纳古今、通达万类、融汇天地的。

这样的宇宙观前提下,中国古典景观美学不论在山水诗人的心理空间上、抑或是在画家笔下的山水空间、造园家塑造的园林空间等,对于空间之无限性的追求是非常一致的。

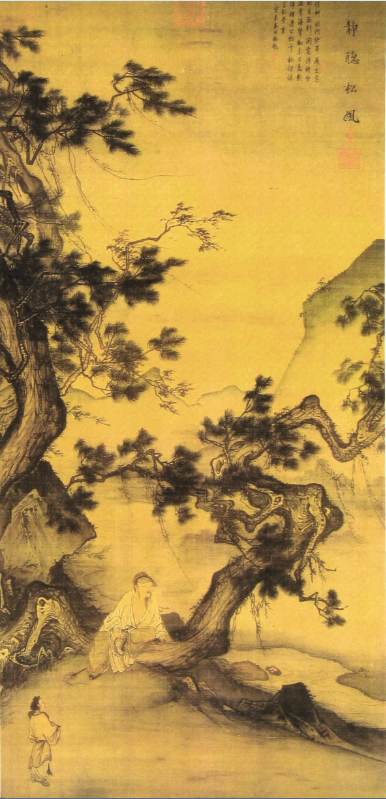

●(南宋)马麟《静听松风图轴》——这幅南宋绘画名作所描写的,是观赏者从风振松涛等“天籁”中领略自然无限生机时的意境。

●苏州怡园中的“松籁阁”前的曲涧与回廊——曲涧与回廊都是园林中路径的典型形制,同时也隐示着观赏者审美心理进入“松籁”等等“天人境界”的终极指向。

其二,中国古典文化、古典美学对于宇宙之运迈周行的理解体味与亲和感应。

比如苏轼说天地之间的极尽丰富的物候变化,给西湖增添了无限魅力:

《饮湖上初晴后雨二首·其二》

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

除了这样的名作之外,苏轼还写过很多表达类似意思的诗:

《和蔡准郎中见邀游西湖三首》其一

夏潦涨湖深更幽,西风落木芙蓉秋。

飞雪闇天云拂地,新蒲出水柳映洲。

湖上四时看不足……

这样的文字,因为体会与描摹了天地四时运行的节律之美,充满了“画境与画意”。

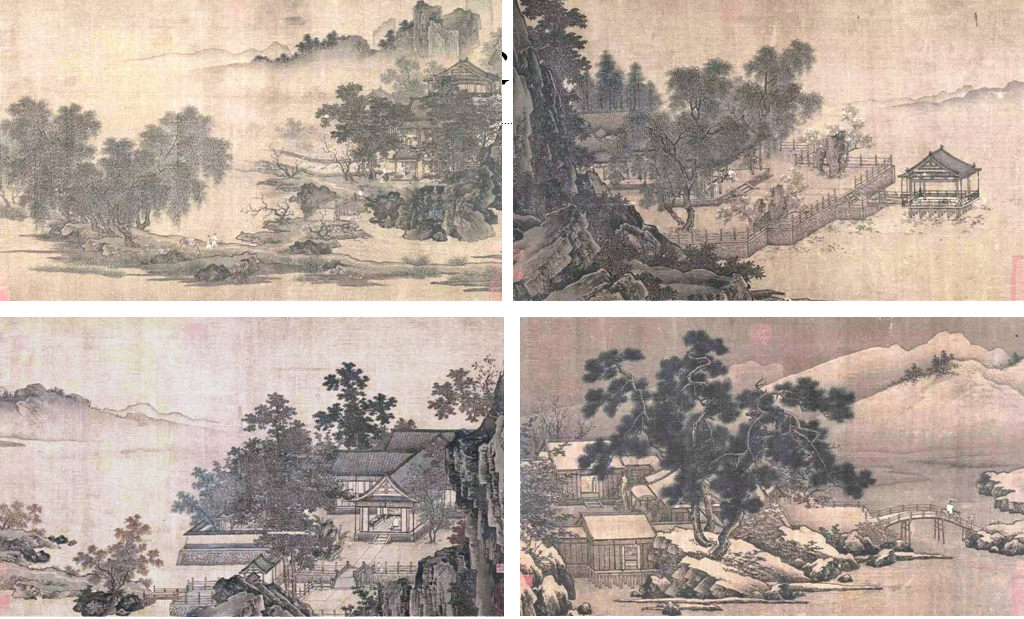

●(南宋)刘松年:《四季山水图》

●扬州个园“四季假山”中黄石叠造的秋山

其三,天地境界与古典画家、造园家心灵世界的交融与对话,这是中国古典哲学深刻影响景观审美的最重要路径之一。

将时空认知、生命认知、伦理追求、景观审美等完全纳入一体的方向,乃是中国古典思想形态最重要的特征之一,可称其为“有机的宇宙观与生命哲学”。

晚明唐志契的山水画理论著作《绘事微言》卷下《山水性情》:

凡画山水,最要得山水性情。得其性情,山便得环抱起伏之势,如跳如坐,如俯仰如挂脚,自然山性即我性,山情即我。

●苏州拙政园“与谁同坐轩”外景(上图)与内景(下图)

小轩中的楹联为:“江山如有待,花柳更无私”,表现出园居者心怀与山水花木等自然景物之间相互亲和、相互期待的心灵交流与默契。这种赋予景物以充分生命意态和文化品格的审美方式,与中国哲学的有机自然观有很大关系,并且在文学艺术史上早有著名范例,比如李白所说的“举杯邀明月,对影成三人”。

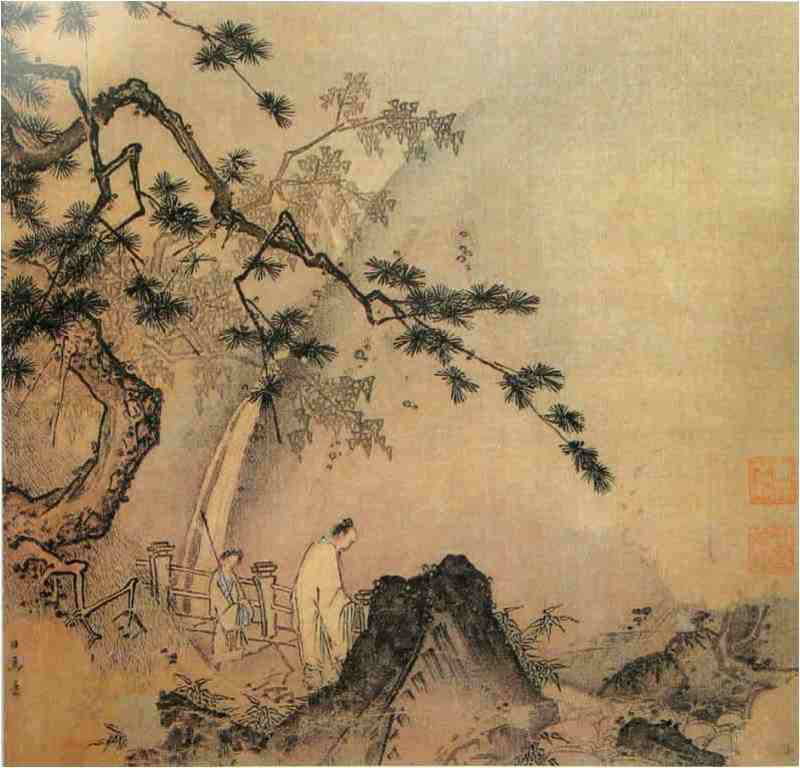

●(南宋)马远《观瀑图》(纵25.1厘米,横26厘米,纽约大都会博物馆藏)

●苏州狮子林中的“听涛亭”

早如李白,就有“拨云寻古道,倚石听流泉”( 《寻雍尊师隐居》 )的名句。后来的画家与造园家,更重视这种通过流泉等等景物来体现天人物我的彼此倾听、相亲相知。

冯友兰先生的《贞元六书》中著名的命题,将世界的哲学意蕴概括由低至高的四重境界,即自然境界、功利境界、道德境界、天地境界——“天地境界”因为饱含着崇高生命哲学与道德伦理哲学,因而大大超越了“自然境界”的初始层面;而这类概括与排序所隐含的,正是中国哲学基本的宇宙观念及其审视天地山川的基本立脚点。

其四,理解中国古典绘画、古典园林等景观艺术表现“天地境界”的语言与路径。

● 颐和园“寻云亭”

在空间狭仄的小院落中,仅用小亭上的“寻云亭”三字匾额,就充分表达了造园者突破庭院的空间局限、沟通天人物我的鲜明审美意象。

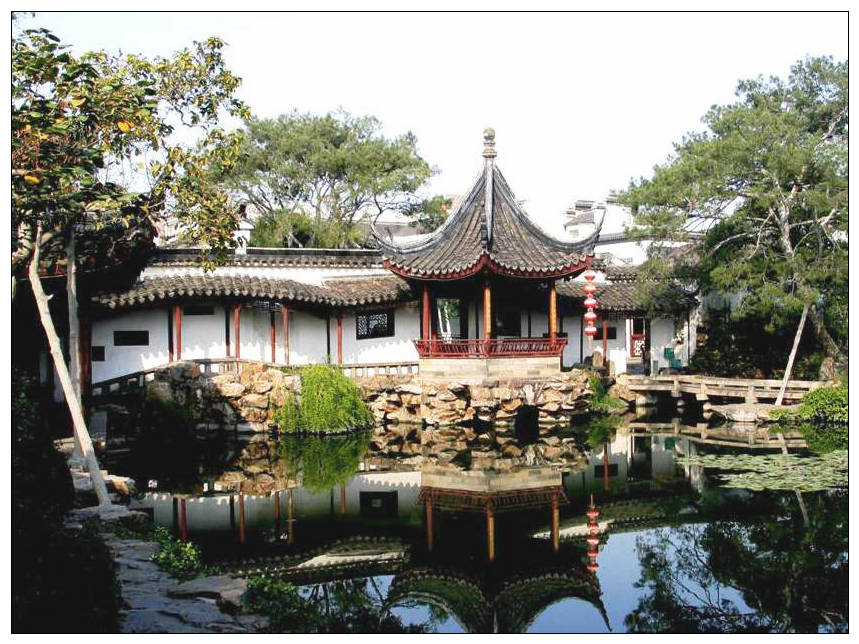

●苏州网师园中的主景“月到风来亭”

供稿:吴颖

摄影:人文景观研究院

编辑:王鑫